La astrofísica que trabaja en la defensa planetaria desde Canarias

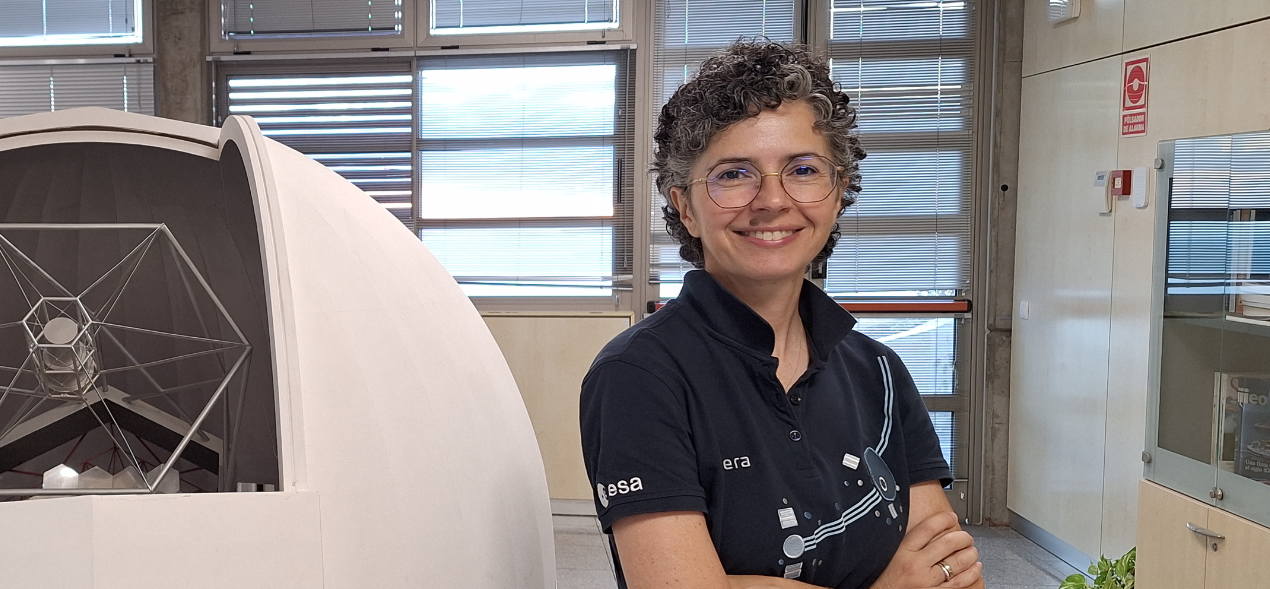

Julia de León es investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias y ha sido galardonada en la categoría de Ciencia de los XII Premios Mujeres a Seguir

Tiene un cargo de suena a ciencia ficción: desde hace dos años es la responsable de defensa planetaria de la Agencia Espacial Europea (ESA) para España. Pero el trabajo de Julia de León, ganadora de los XII Premios Mujeres a Seguir en la categoría de Ciencia, es muy real, como lo son sus resultados. Ha participado en misiones como DART (NASA) y Hera (ESA), que demostraron que es posible desviar asteroides que amenacen con impactar con la Tierra. Su campo de especialización es el estudio de las propiedades físicas y composicionales de los pequeños cuerpos del Sistema Solar, en particular cometas y asteroides, especialmente aquellos próximos que podrían representar un riesgo potencial para nuestro planeta (se han identificado más de 35.000 asteroides cerca de la Tierra, de los que unos 11.000 son potencialmente peligrosos). En la actualidad, Julia de León lidera el grupo de Sistema Solar del Instituto de Astrofísica de Canarias, cuyas líneas de investigación incluyen también el estudio de los asteroides ricos en carbono, compuestos orgánicos y minerales hidratados (también llamados ‘primitivos’), muy interesantes desde el punto de vista de la aparición de la vida en la Tierra, así como los objetos helados más allá de la órbita de Neptuno (objetos transneptunianos) y los centauros, un tipo de asteroides que orbitan entre los planetas exteriores.

Tu labor se centra especialmente en el estudio de cometas y asteroides. ¿Qué te atrajo de ellos?

Cuando terminé la Licenciatura en Ciencias Físicas me contrató la Agencia Espacial Europea (a través del Instituto de Astrofísica de Canarias) para trabajar como astrónoma en uno de los telescopios del Observatorio del Teide, en Tenerife, dedicado a la detección y monitorización de lo que llamamos ‘basura espacial’ o ‘space debris’ (en inglés suena mejor); es decir, todos los restos de naves espaciales enviadas al espacio, satélites que ya no están operativos, trozos de antenas, tornillos… todo lo que se queda orbitando alrededor de nuestro planeta. En mis observaciones, además de detectar ‘basurilla’ veía asteroides que se acercaban a la Tierra (near-Earth asteroids o NEAs), y ahí empecé a interesarme por estos pequeños cuerpos. Mi interés creció, y aprovechando que trabajaba en el observatorio, empecé a usar otros telescopios para estudiar su rotación, su tamaño y su composición. Ese fue el núcleo de mi tesis doctoral.

“Los asteroides no son sino ‘restos de obra’ de la formación de los planetas”

¿Qué papel tienen los asteroides en el estudio de la formación y evolución del sistema solar?

Un papel fundamental, diría yo. Los asteroides no son sino ‘restos de obra’, los ladrillos que han quedado después de que se formaran los planetas, y muchos apenas han sufrido cambios desde esa época, así que nos permiten obtener información de las condiciones que reinaban en nuestro sistema solar en esas primeras etapas de formación planetaria: la temperatura, la distribución del material, los compuestos existentes y en qué proporciones, etcétera. Además, los asteroides atraviesan nuestra atmósfera y los recogemos como meteoritos, que podemos con detalle en nuestros laboratorios, por lo que podemos extraer muchísima información. Esto no solo es importante para entender mejor cómo se creó nuestro sistema solar, sino también para comprender cómo ocurre la formación planetaria en otras estrellas (los famosos exoplanetas). Además, creemos que los asteroides o los cometas pudieron traer a la Tierra primigenia el agua y los compuestos orgánicos que dieron origen a la vida, una de las grandes preguntas aún por resolver en la astrofísica actual.

¿Qué técnicas utilizáis para analizarlos?

Muchas y muy variadas, dependiendo de qué tipo de información queremos obtener. Por ejemplo, empleamos fotometría de serie temporal, también llamada ‘curva de luz’, que es la variación del brillo del asteroide a lo largo del tiempo, para calcular su periodo de rotación (cuánto tarda en dar una vuelta completa sobre sí mismo) y también para tener una primera estimación de su forma. Las observaciones utilizando filtros de colores o dispersando la luz en distintas longitudes de onda con un espectrógrafo nos permiten saber su composición, es decir, qué materiales son más abundantes en su superficie. Esto podemos hacerlo con los telescopios terrestres y también con los que están en el espacio, como el Hubble o el James Webb. Cuando están lo suficientemente cerca de la Tierra, podemos observarlos con radares (como los que usan los submarinos, pero mucho más grandes), enviando una señal de radio que ‘rebota’ en el asteroide y nos viene devuelta ligeramente modificada o con retardo (eco). De ahí podemos extraer información muy detallada sobre su forma. También enviamos naves espaciales para estudiarlos in situ y tener información detallada de su superficie (si muestra fracturas, si hay cráteres de impacto, si tiene rocas grandes o está cubierto de polvo fino o regolito) y también de su interior. Por último, hemos logrado incluso recoger material de un asteroide y traerlo de vuelta a la Tierra para estudiarlo en un laboratorio, como es el caso de los asteroides Bennu y Ryugu, objetivos de las misiones OSIRIS-REx de NASA y Hayabusa2 de JAXA.

“La colisión de un asteroide con un diámetro por encima de los 150 metros podría devastar regiones de miles de kilómetros cuadrados. Este tipo de impactos ocurren, de media, cada 20.000 años”

Has participado en las misiones DART y Hera, que probaron nuestra capacidad para desviar de su órbita un asteroide que amenazara con impactar en la Tierra. Tras esas experiencias, ¿estamos preparados para afrontar una situación así?

La misión Hera de la Agencia Espacial Europea llegará a su destino en octubre de 2026, por lo que aún no ha proporcionado resultados, pero sin duda la misión DART ha marcado un antes y un después en este sentido. Ha sido el primer experimento, la primera prueba exitosa de una técnica de defensa planetaria, llamada impactador cinético. En el hipotético caso de identificar un asteroide que fuera a impactar con nuestro planeta, construimos una nave, la enviamos hacia el asteroide y la hacemos chocar con él, con el objetivo de modificar su trayectoria, de ‘moverlo’ lo suficiente como para que cambie su rumbo y no colisione con nosotros. Bien, pues esto ya lo hemos conseguido. Hicimos la prueba con un asteroide inofensivo que no suponía ningún peligro, pero nos permitía medir y tener resultados, tener datos. Ahora sabemos cuánto hemos conseguido mover un asteroide de unos 150 metros con una nave de 600 kilos, chocando a una velocidad de casi 7 kilómetros por segundo. Sabemos cuánto hemos tardado en construir la nave, lanzarla y llegar al objetivo. Cuando Hera llegue a su destino, sabremos además qué hemos generado con el choque: si hemos destruido el asteroide, si hemos generado un cráter, si hemos modificado también su forma, etcétera.

¿Cuál es la probabilidad de que un asteroide choque con la Tierra?

La probabilidad es menor cuanto mayor sea el objeto. Esto se debe, simplemente, a que hay pocos asteroides grandes y muchos pequeños. De hecho, cada día atraviesan nuestra atmósfera unas 100 toneladas métricas de pequeñas partículas de polvo, y ni nos enteramos. Asteroides de un metro chocan varias veces al año, mientas que objetos como el que cayó sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk en 2013, que tenía unos 20 metros, nos impactan de promedio una vez cada 60-80 años. En este rango de tamaños, la atmósfera o los elimina o los fragmenta, de modo que los daños que ocasionan son mínimos. Los asteroides con tamaños mayores de 1 kilómetro son pocos, están identificados y de media impactan con la Tierra una vez cada varios cientos de millones de años. El problema está en los asteroides que tienen diámetros entre los 100 metros y el kilómetro. Por encima de los 150 metros, una colisión con la Tierra podría devastar regiones de miles de kilómetros cuadrados, y este tipo de impactos ocurren, de media, cada 20.000 años. Por esta razón, los esfuerzos se están centrando en completar el censo de asteroides en este rango (llevamos identificados más o menos la mitad) y en desarrollar técnicas de desvío como la que hemos probado con DART.

Ahora se habla mucho de la minería espacial, ¿es ciencia ficción o algo que realmente está en el horizonte?

Esto de la minería espacial es como la moda de llevar hombreras: vuelve cada cierto tiempo. Es verdad que ahora está en boca de todos, pero ya lo estaba hace diez o quince años, cuando yo asistía entusiasmada a los primeros congresos que se organizaban sobre este tema. En este tiempo se han hecho avances tecnológicos considerables, pero aún estamos muy lejos de poder explotar comercialmente un asteroide. No es algo que vaya a ocurrir en los próximos diez o veinte años. Solo como ejemplo, perforar y extraer material en objetos que tienen en su mayoría menos de un 1% de la gravedad terrestre es ya un reto inmenso a nivel de ingeniería, por no hablar de que el coste de construir, equipar y lanzar una nave sigue siendo muy alto. Y no olvidemos que este tipo de actividad no cuenta actualmente con ningún tipo de regulación, y esto es básicamente un ‘el primero que llega, se lo queda’. Hay mucho por hacer, estamos todavía en pañales.

¿Cómo es colaborar con la NASA y la ESA?

Es un privilegio. Al final el día a día es un poco normal, quiero decir que uno trabaja con otros investigadores, y eso es más o menos igual en todas las agencias y todos los centros. Lo que cambia es lo de trabajar en misiones espaciales. Eso sí que es alucinante. Cuando estuve como miembro de la misión OSIRIS-REx, de NASA, me dediqué a analizar e interpretar los datos que nos proporcionaba uno de los instrumentos a bordo de la nave. Pura ciencia. Ahora, en la misión Hera de la ESA soy responsable de un instrumento a bordo de la nave, y aquí la cosa cambia por completo. Porque, además de la ciencia, tienes que controlar todo lo demás, y cuando digo todo es todo: estás en contacto permanente con los ingenieros de dinámica orbital que comandan la nave, pendiente de la telemetría del instrumento, de las maniobras para descargar los datos a las antenas de recepción en la Tierra, de los tests que hay que hacer para comprobar que funciona correctamente, de las calibraciones en el laboratorio y durante el vuelo, de que los datos estén en el formato adecuado para que otros científicos puedan usarlos, etcétera. La curva de aprendizaje es brutal, pero menudo viaje. Merece mucho la pena, personalmente lo estoy disfrutando como una niña pequeña. Lo mejor de mi trabajo es que nunca te aburres.

¿Qué condiciones reúne Canarias para la observación del cielo que no se encuentran en otros lugares del mundo?

En Canarias hay unos cielos excepcionalmente limpios y transparentes. Al igual que ocurre en Hawai, la altura que tienen Tenerife y La Palma, por ser islas volcánicas, y su situación en el océano Atlántico, con los vientos alisios, permite que las capas de atmósfera que contienen más humedad en el aire se queden por debajo de una determinada altitud (la llamada capa de inversión), normalmente a unos 2.000 metros, y que por encima de esa altura la atmósfera tenga muy poca turbulencia, sea muy transparente y muy estable. Además, en las islas tenemos, desde el año 1988, la Ley de Protección del Cielo, que controla y regula la instalación de luminarias para que su contribución sea mínima y tengamos siempre cielos oscuros y limpios, sin contaminación lumínica.

“Me encantaría ser testigo de la primera evidencia de que se desarrolla vida en otros planetas. Creo que no estamos tan lejos de conseguirlo”

¿Recuerdas la primera vez que miraste por un telescopio?

Claro, lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba haciendo las prácticas de una asignatura llamada Técnicas Astrofísicas, que incluían una noche de observación en el Teide (ventajas de estudiar en la Universidad de La Laguna). Apuntamos a M51 y donde antes solo había un puntito, ¡pum! aparecieron estructuras, brazos espirales, núcleo… Ahí estaba esa galaxia toda llena de estrellas, cientos de miles de millones de soles como el nuestro, a más de 30 millones de años luz... y yo pensé “no puede ser, esto es increíble”. Y ya está, me picó el ‘bichito’ de la astronomía y me quedé completamente enganchada. Cuando empecé a tomar conciencia de las dimensiones del Universo sentí vértigo. Esta profesión te da cierta perspectiva y ayuda a tomarte las cosas con más filosofía. Somos tan poquita cosa en esta gran inmensidad…

¿Qué descubrimiento o avance científico en el ámbito de la astrofísica te gustaría ver (o incluso participar) en los próximos años?

Pues en mi campo en concreto, ahora que ya nos han visitado tres pequeños cuerpos (asteroides o cometas) de otros sistemas solares, me encantaría que el siguiente que nos visitase fuera completamente diferente a lo que tenemos ‘en casa’. Sería la bomba descubrir un objeto completamente nuevo, raro y único que nos haga revisar todo lo que creemos saber sobre asteroides y cometas y sobre la formación planetaria. A nivel más general, me encantaría ser testigo de la primera detección clara, la primera evidencia sin atisbo de duda de que se desarrolla vida en otros planetas. Creo que no estamos tan lejos de conseguirlo como pudiera parecer, y creo que este descubrimiento marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. Estoy convencida.